Die bewegte Geschichte der Speicherstadt begann im 19. Jahrhundert.

140 Jahre später ist das weltbekannte Lagerhaus-Ensemble weit mehr als ein Denkmal. In stilbewusst ausgebauten Böden stapelt sich Zukunftskapital.

Jeder meint sie zu kennen, und doch ist sie für immer neue Überraschungen gut: die Speicherstadt. Das 1888 eröffnete, kilometerlange Ensemble zusammenhängender Lagerhäuser aus rotem Backstein ist ein Hit bei Hamburg-Touristen aus aller Welt. Sie wandern am Fleet entlang durch hanseatische Geschichte und begegnen doch an jeder Ecke der Zukunft. Denn die liebevoll sanierte und denkmalgerecht umgebaute Speicherstadt ist heute auch ein Magnet für Kreative, Gründer, Start-ups und Zukunftstechnologien. Da gibt es etwa den „Digital Hub Logistics“, wo sich junge Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen für die Hafenlogistik tummeln. Das Start-up „Wildplastic“ treibt eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft auf Basis von Plastikmüll voran. Er wird zu Granulat verarbeitet und dann in neue Kunststoffprodukte verwandelt. Nur ein paar Ecken weiter sitzt das Unternehmen „Stadt Land Frucht“, das die Büros der umliegenden Stadtviertel mit frischen und gesunden Bio-Snacks versorgt. Und der Speicherblock H am Sandtorkai wird derzeit gar zum „Klimaspeicher“ umgebaut: Mit eigens entwickelten Hochtechnologie-Lösungen erproben Energiefachleute hier, wie eines Tages die gesamte Speicherstadt CO2-neutral versorgt werden könnte.

Lieblingsquartier für Gründer: Immer mehr innovative Geister, Start-ups und ihre Förderer zieht es in die Räume mit Speicher-Flair.

Lebendiges Kulturerbe

Im Jahr 2015 erklärte die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, die Speicherstadt zum Weltkulturerbe, gemeinsam mit dem benachbarten Kontorhausviertel und dem Chilehaus. Das hob den bereits 1991 verliehenen Denkmal-Status als erhaltenswertes Zeugnis der Baukultur auf eine neue Stufe. Längst hatte der Container, der seit Ende der 1960er-Jahre die Logistik veränderte, die Speicherblöcke als Lagerort ersetzt. Seitdem war die Metallbox selbst das Warenlager. Nur noch wenige Güterarten, vor allem Teppiche, werden bis heute in der Speicherstadt gelagert und gehandelt. Ansonsten hatte sie damals bereits ihre alte Funktion verloren und stand doch keineswegs nutzlos herum. Dafür waren die alten, prachtvollen Speicher viel zu begehrt. Schon seit 1994 sorgten die Immobilienspezialisten der HHLA als Vermieter und Verwalter der Speicherstadt für neue, zeitgemäße und zukunftsweisende Nutzungsmöglichkeiten. Dank kompletter Umbauten und cleverer Umgestaltung zogen neben den verbliebenen Handelsfirmen ganz neue Mieter ein. Zuerst begeisterten Museen und Freizeitattraktionen wie das „Miniatur-Wunderland“ mit der größten H0-Modelleisenbahnanlage der Welt oder die Geschichts-Geisterbahn „Hamburg Dungeon“ neue Besucher. Dann kamen Mode- und Werbeagenturen, später immer mehr Unternehmen aus dem Start-up-Ökosystem.

Neuartiges System: In der zentralen Verteilerstelle wird das optimale Wärmeträger-Mischverhältnis für das Energiesystem des Speicherblocks geregelt – unterstützt durch die Eisspeicher im Keller.

Flexible Lösungen finden

Die sensible Weiterentwicklung der ehrwürdigen Speicherstadt peilt immer neue Ziele an. Damit Deutschlands besucherstärkstes Museum, das Miniatur-Wunderland, weiter wachsen konnte, wurde eine gläserne Brücke gebaut. Sie verbindet den Originalstandort mit Erweiterungsflächen auf der anderen Seite des Kehrwiederfleets, als ein schönes Beispiel für die Anschluss- und Wandlungsfähigkeit der Speicherstadt. Nicht weit entfernt, im Kontorhaus am Pickhuben, forschen Bauspezialisten von Universitäten zusammen mit Experten von HHLA Immobilien an einem europaweit beachteten „Klimaspeicher“. Sie untersuchen, wie unter den Bedingungen des strengen Denkmalschutzes im UNESCO-Weltkulturerbe eine energetische Sanierung von Bestandsimmobilien nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich attraktiv ist. Sobald die Verbindung von innovativen Solarziegeln mit modernsten Wärmespeichermedien „serienreif“ ist, kann das Modell den Weg weisen für die energetische Umrüstung von Wirtschaftsimmobilien in ganz Deutschland – und darüber hinaus.

93 %

der benötigten Wärme könnten die Speicher selbst erzeugen.

Ein Kind des Zollanschlusses

Ohne den Zollanschluss Hamburgs an das Deutsche Reich im Oktober 1888 wäre das Mega-Bauprojekt Speicherstadt gar nicht notwendig geworden. Doch zum Ausgleich dafür, dass Hamburg sein Privileg als Freihandelsstadt verlieren sollte, trotzte die Hansestadt der Reichsregierung einen „Freihafen“ ab. In diesem abgegrenzten Hafenteil konnten Umschlag und Lagerung der Waren weiter ohne Zollkontrollen stattfinden. Die traditionellen Kontorhäuser an den Fleeten der Innenstadt lagen außerhalb dieser Zone, also mussten Lagerhäuser im Bereich des neuen Freihafens gebaut werden. Dazu gründete die Norddeutsche Bank auf Wunsch des Senats 1885 eine Aktiengesellschaft: die Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft (HFLG), heute HHLA. In diesem Konstrukt behielt die Hansestadt einen entscheidenden, ordnenden Einfluss.

Den sogenannten „Zollanschluss-Bauten“ stand indes ein massives Hindernis entgegen. Am vorgesehenen Platz gab es bereits dicht besiedelte Wohnquartiere, in denen rund 17.500 Menschen lebten: im Wandrahmviertel eher bürgerlich, im Gängeviertel am Kehrwieder gedrängt und oft in größter Armut. Das hielt die Planer nicht davon ab, Tatsachen zu schaffen. Innerhalb von 24 Monaten wurden mehr als 1.000 Wohngebäude abgerissen, ohne dass die Stadt den Menschen neuen Wohnraum zuwies. Bis zum Herbst 1888 musste der Hauptteil der Speicherstadt fertig sein, und der enge Zeitplan wurde eingehalten. Am 29. Oktober legte Kaiser Wilhelm II. den Schlussstein und vollzog feierlich den Anschluss Hamburgs an den Deutschen Zollverein. Der neu entstandene Freihafen galt mit einer Gesamtfläche von zehn Quadratkilometern nun als der größte der Welt.

Alte Wohngebäude am Brooksgraben: Sie wurden ab 1883 abgerissen, um Platz für den Freihafen und die Speicherstadt zu schaffen. In den Quartieren Kehrwieder und Wandrahm waren das etwa 1.100 Häuser, in denen 17.500 Menschen lebten.

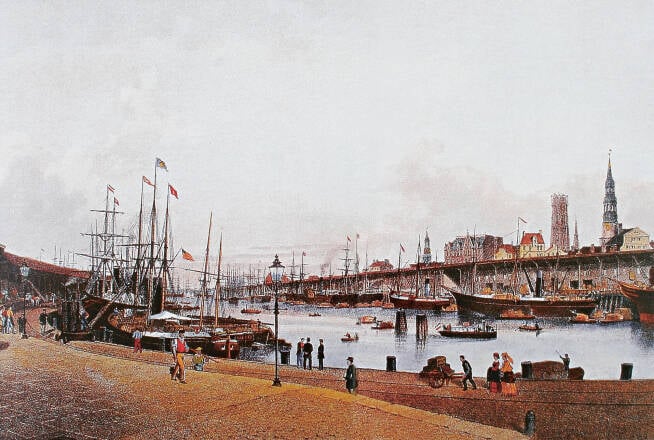

Am Sandtorhafen haben Dampfschiffe und Frachtsegler festgemacht. Er wurde 1866 erbaut und galt als revolutionär, denn die Seeschiffe wurden direkt am Kai abgefertigt. Damals brachten Schuten und Lastkähne die Ladung meist über die Elbe, wo sie im Strom von den Frachtern gelöscht wurde.

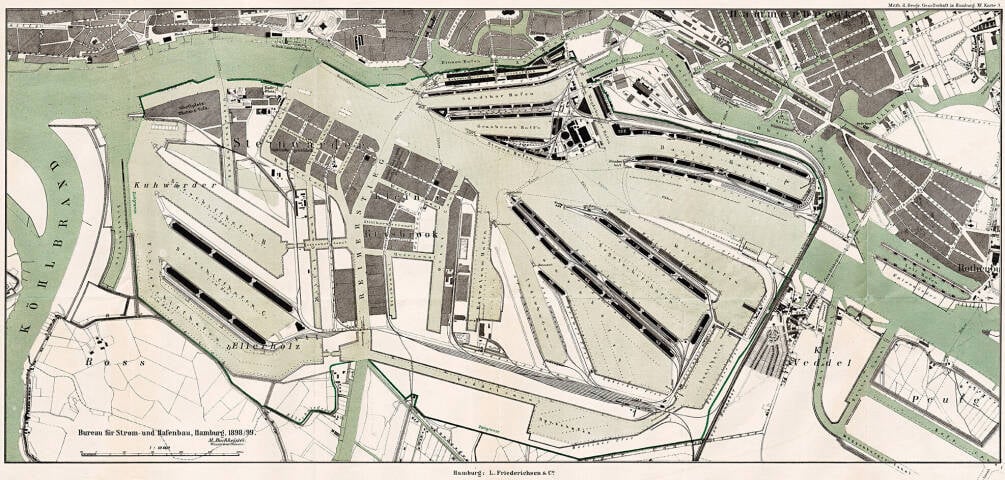

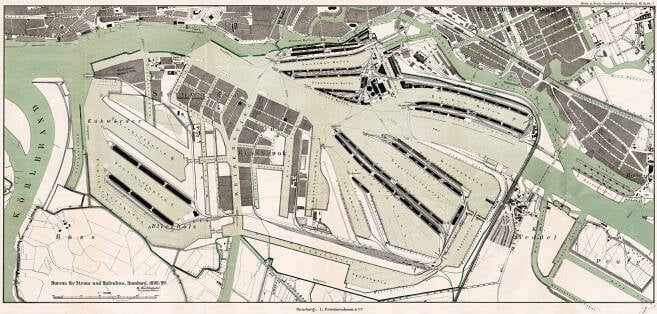

Riesiger Freihafen: Der 1888 entstandene Hamburger Freihafen war mit einer Gesamtfläche von 10 km² der größte der Welt. Wer sich hier ansiedelte, konnte die Vorteile vergünstigten Imports im Handel mit dem Deutschen Reich nutzen.

Zur Schlusssteinlegung am 29. Oktober 1888 bekamen die meisten Hamburger arbeits- oder schulfrei und durften dem deutschen Kaiser Wilhelm II. zujubeln. Hier warten die Honoratioren an der geschmückten Brooksbrücke noch auf seine Ankunft, um gemeinsam den ersten Bauabschnitt der neu errichteten Speicherstadt einzuweihen.

17.500 Menschen wurden gezwungen, ihre Wohnungen aufzugeben.

Kathedralen der Arbeit

Die auf Tausenden von Pfählen errichteten roten Backsteinbauten waren nicht nur funktional angelegt, sondern auch Ausdruck des Stolzes der Hamburger Kaufleute. Die Planer und Baumeister um den Oberingenieur der Baudeputation, Franz Andreas Meyer, ließen sich von der „Hannoverschen Architekturschule“ und der sakralen norddeutschen Backsteingotik beeinflussen. Ein bauliches Kronjuwel der Speicherstadt ist das 1904 eingeweihte „Rathaus“. Zu diesem Namen kam der Sitz des HHLA-Konzerns, weil er mit seinen Gesimsen, Erkern und Schmuckelementen fast prunkvoll wirkt. „Bei St. Annen 1“ wurde 2001/2002 vom preisgekrönten Büro gmp (von Gerkan, Marg und Partner) mit den angrenzenden Speichern zusammengelegt. Sie kombinierten moderne Büros, Sitzungssäle und Fahrstühle mit historischen Balken und Treppenhäusern. Seit dem Umbau wölbt sich ein markantes Glasdach über den ehemals offenen Lichthof.

Seit mehr als 120 Jahren wird das ständig wachsende Unternehmen HHLA aus dem reich verzierten Verwaltungsgebäude am Fleet geführt.

Von Beginn an hochmodern

Die neu eröffnete Speicherstadt war vom Start weg nichts weniger als das modernste und größte zusammenhängende Hafenlogistik-Zentrum ihrer Zeit. Schon damals war sie multimodal, also für mehrere Verkehrsträger ausgelegt. Wichtig war die gute Anbindung zum angrenzenden Sandtorhafen. Schienen führten durch die Anlage, es gab viele gute Straßen für Fuhrwerke und später Lastkraftwagen, während auf der Wasserseite am Fleet die Schuten (Lastkähne) anlegen konnten. Dort wurden sie mit Kränen und Winden entladen, die hydraulisch funktionierten. Es gab Aufzüge und Rohrpostsysteme, sogar das noch weniger verbreitete elektrische Licht war überall eingebaut worden. Ein eigens errichtetes Kraftwerk versorgte die ganze Anlage mit Strom.

Zollgrenze: Zäune und Schranken trennten die zollfreie Speicherstadt (hier in den 1930er Jahren) von der Stadt Hamburg.

300.000

Quadratmeter vermietet die HHLA heute in der Speicherstadt.

Kaffeebörse und Teehändler

Ältester und treuester Mieter der Speicherstadt ist eindeutig das Teeunternehmen Hälssen & Lyon: Im Jahr 1887, noch vor der offiziellen Einweihung der „Zollanschluss-Bauten“, zogen die gemeinsamen Gründer Alfred Moritz Lyon und Gustav Vincent Hälssen in das neu errichtete Gebäude am Pickhuben 9. Nach einigen Jahren ging das Unternehmen in den Besitz der Hamburger Kaufmannsfamilie Ellerbrock über, die es bis heute in vierter Generation führt. Der Stammsitz des international erfolgreichen Unternehmens blieb unverändert. Es steht für die lebendige Tradition der Speicherstadt, Waren zwischenzulagern und zu veredeln. Auch wenn dort schon lange keine Schuten mehr anlegen und auch der Tee nicht mehr auf den Backsteinböden gemischt wird: Im Jahr 2024 feierte Hälssen & Lyon das 145. Jahr seiner Gründung – natürlich in der Speicherstadt. Neben dem Tee war auch der kostbare Kaffee ein bedeutendes Geschäftsfeld in der Hansestadt Hamburg. Als Zentrum des internationalen Kaffeehandels etablierte sich der Speicherblock O, nachdem bereits 1887 die Kaffeebörse in der Speicherstadt gegründet worden war. Sie blieb über Jahrzehnte die weltweit bedeutendste Warenterminbörse für Rohkaffee. Zur Jahrhundertwende 1900 gelangten schon 38 Prozent der europäischen Kaffeeimporte über den Hamburger Hafen auf den Kontinent. Heute ist die ehemalige Kaffeebörse am Pickhuben 3 zur beliebten Location für Events und Großveranstaltungen geworden.

Hälssen & Lyon zogen schon 1887 in ein Kontor- und Speicherhaus, das immer noch Stammsitz des berühmten Teeunternehmens ist.

Quartiersleute, damals und heute

mehr lesen

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Bei St. Annen 1

20457 Hamburg

Tel. +49 40 3088-0

www.hhla.de

Verantwortlich im Sinne des Presserechts

Carolin Flemming, Leiterin Unternehmenskommunikation

→ E-Mail schreiben

Fotonachweis

Adobe Stock, hamburger-fotoarchiv.de, Thomas Hampel, Hälssen & Lyon / Zitzlaff, HHLA, Georg Koppmann, Archiv Egbert Kossak, Nele Martensen, Thies Rätzke, Gustav Werbeck, Wikipedia

Chefredaktion

Christian Lorenz

Die bewegte Geschichte der Speicherstadt begann im 19. Jahrhundert. 140 Jahre später ist das weltbekannte Lagerhaus-Ensemble weit mehr als ein Denkmal. In stilbewusst ausgebauten Böden stapelt sich Zukunftskapital.

Jeder meint sie zu kennen, und doch ist sie für immer neue Überraschungen gut: die Speicherstadt. Das 1888 eröffnete, kilometerlange Ensemble zusammenhängender Lagerhäuser aus rotem Backstein ist ein Hit bei Hamburg-Touristen aus aller Welt. Sie wandern am Fleet entlang durch hanseatische Geschichte und begegnen doch an jeder Ecke der Zukunft. Denn die liebevoll sanierte und denkmalgerecht umgebaute Speicherstadt ist heute auch ein Magnet für Kreative, Gründer, Start-ups und Zukunftstechnologien. Da gibt es etwa den „Digital Hub Logistics“, wo sich junge Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen für die Hafenlogistik tummeln. Das Start-up „Wildplastic“ treibt eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft auf Basis von Plastikmüll voran. Er wird zu Granulat verarbeitet und dann in neue Kunststoffprodukte verwandelt. Nur ein paar Ecken weiter sitzt das Unternehmen „Stadt Land Frucht“, das die Büros der umliegenden Stadtviertel mit frischen und gesunden Bio-Snacks versorgt. Und der Speicherblock H am Sandtorkai wird derzeit gar zum „Klimaspeicher“ umgebaut: Mit eigens entwickelten Hochtechnologie-Lösungen erproben Energiefachleute hier, wie eines Tages die gesamte Speicherstadt CO2-neutral versorgt werden könnte.

Lieblingsquartier für Gründer: Immer mehr innovative Geister, Start-ups und ihre Förderer zieht es in die Räume mit Speicher-Flair.

Lebendiges Kulturerbe

Im Jahr 2015 erklärte die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, die Speicherstadt zum Weltkulturerbe, gemeinsam mit dem benachbarten Kontorhausviertel und dem Chilehaus. Das hob den bereits 1991 verliehenen Denkmal-Status als erhaltenswertes Zeugnis der Baukultur auf eine neue Stufe. Längst hatte der Container, der seit Ende der 1960er-Jahre die Logistik veränderte, die Speicherblöcke als Lagerort ersetzt. Seitdem war die Metallbox selbst das Warenlager. Nur noch wenige Güterarten, vor allem Teppiche, werden bis heute in der Speicherstadt gelagert und gehandelt. Ansonsten hatte sie damals bereits ihre alte Funktion verloren und stand doch keineswegs nutzlos herum. Dafür waren die alten, prachtvollen Speicher viel zu begehrt. Schon seit 1994 sorgten die Immobilienspezialisten der HHLA als Vermieter und Verwalter der Speicherstadt für neue, zeitgemäße und zukunftsweisende Nutzungsmöglichkeiten. Dank kompletter Umbauten und cleverer Umgestaltung zogen neben den verbliebenen Handelsfirmen ganz neue Mieter ein. Zuerst begeisterten Museen und Freizeitattraktionen wie das „Miniatur-Wunderland“ mit der größten H0-Modelleisenbahnanlage der Welt oder die Geschichts-Geisterbahn „Hamburg Dungeon“ neue Besucher. Dann kamen Mode- und Werbeagenturen, später immer mehr Unternehmen aus dem Start-up-Ökosystem.

Neuartiges System: In der zentralen Verteilerstelle wird das optimale Wärmeträger-Mischverhältnis für das Energiesystem des Speicherblocks geregelt – unterstützt durch die Eisspeicher im Keller.

Flexible Lösungen finden

Die sensible Weiterentwicklung der ehrwürdigen Speicherstadt peilt immer neue Ziele an. Damit Deutschlands besucherstärkstes Museum, das Miniatur-Wunderland, weiter wachsen konnte, wurde eine gläserne Brücke gebaut. Sie verbindet den Originalstandort mit Erweiterungsflächen auf der anderen Seite des Kehrwiederfleets, als ein schönes Beispiel für die Anschluss- und Wandlungsfähigkeit der Speicherstadt. Nicht weit entfernt, im Kontorhaus am Pickhuben, forschen Bauspezialisten von Universitäten zusammen mit Experten von HHLA Immobilien an einem europaweit beachteten „Klimaspeicher“. Sie untersuchen, wie unter den Bedingungen des strengen Denkmalschutzes im UNESCO-Weltkulturerbe eine energetische Sanierung von Bestandsimmobilien nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich attraktiv ist. Sobald die Verbindung von innovativen Solarziegeln mit modernsten Wärmespeichermedien „serienreif“ ist, kann das Modell den Weg weisen für die energetische Umrüstung von Wirtschaftsimmobilien in ganz Deutschland – und darüber hinaus.

93 %

der benötigten Wärme könnten die Speicher selbst erzeugen.

Ein Kind des Zollanschlusses

Ohne den Zollanschluss Hamburgs an das Deutsche Reich im Oktober 1888 wäre das Mega-Bauprojekt Speicherstadt gar nicht notwendig geworden. Doch zum Ausgleich dafür, dass Hamburg sein Privileg als Freihandelsstadt verlieren sollte, trotzte die Hansestadt der Reichsregierung einen „Freihafen“ ab. In diesem abgegrenzten Hafenteil konnten Umschlag und Lagerung der Waren weiter ohne Zollkontrollen stattfinden. Die traditionellen Kontorhäuser an den Fleeten der Innenstadt lagen außerhalb dieser Zone, also mussten Lagerhäuser im Bereich des neuen Freihafens gebaut werden. Dazu gründete die Norddeutsche Bank auf Wunsch des Senats 1885 eine Aktiengesellschaft: die Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft (HFLG), heute HHLA. In diesem Konstrukt behielt die Hansestadt einen entscheidenden, ordnenden Einfluss.

Den sogenannten „Zollanschluss-Bauten“ stand indes ein massives Hindernis entgegen. Am vorgesehenen Platz gab es bereits dicht besiedelte Wohnquartiere, in denen rund 17.500 Menschen lebten: im Wandrahmviertel eher bürgerlich, im Gängeviertel am Kehrwieder gedrängt und oft in größter Armut. Das hielt die Planer nicht davon ab, Tatsachen zu schaffen. Innerhalb von 24 Monaten wurden mehr als 1.000 Wohngebäude abgerissen, ohne dass die Stadt den Menschen neuen Wohnraum zuwies. Bis zum Herbst 1888 musste der Hauptteil der Speicherstadt fertig sein, und der enge Zeitplan wurde eingehalten. Am 29. Oktober legte Kaiser Wilhelm II. den Schlussstein und vollzog feierlich den Anschluss Hamburgs an den Deutschen Zollverein. Der neu entstandene Freihafen galt mit einer Gesamtfläche von zehn Quadratkilometern nun als der größte der Welt.

Alte Wohngebäude am Brooksgraben: Sie wurden ab 1883 abgerissen, um Platz für den Freihafen und die Speicherstadt zu schaffen. In den Quartieren Kehrwieder und Wandrahm waren das etwa 1.100 Häuser, in denen 17.500 Menschen lebten.

Am Sandtorhafen haben Dampfschiffe und Frachtsegler festgemacht. Er wurde 1866 erbaut und galt als revolutionär, denn die Seeschiffe wurden direkt am Kai abgefertigt. Damals brachten Schuten und Lastkähne die Ladung meist über die Elbe, wo sie im Strom von den Frachtern gelöscht wurde.

Riesiger Freihafen: Der 1888 entstandene Hamburger Freihafen war mit einer Gesamtfläche von 10 km² der größte der Welt. Wer sich hier ansiedelte, konnte die Vorteile vergünstigten Imports im Handel mit dem Deutschen Reich nutzen.

Zur Schlusssteinlegung am 29. Oktober 1888 bekamen die meisten Hamburger arbeits- oder schulfrei und durften dem deutschen Kaiser Wilhelm II. zujubeln. Hier warten die Honoratioren an der geschmückten Brooksbrücke noch auf seine Ankunft, um gemeinsam den ersten Bauabschnitt der neu errichteten Speicherstadt einzuweihen.

17.500 Menschen wurden gezwungen, ihre Wohnungen aufzugeben.

Kathedralen der Arbeit

Die auf Tausenden von Pfählen errichteten roten Backsteinbauten waren nicht nur funktional angelegt, sondern auch Ausdruck des Stolzes der Hamburger Kaufleute. Die Planer und Baumeister um den Oberingenieur der Baudeputation, Franz Andreas Meyer, ließen sich von der „Hannoverschen Architekturschule“ und der sakralen norddeutschen Backsteingotik beeinflussen. Ein bauliches Kronjuwel der Speicherstadt ist das 1904 eingeweihte „Rathaus“. Zu diesem Namen kam der Sitz des HHLA-Konzerns, weil er mit seinen Gesimsen, Erkern und Schmuckelementen fast prunkvoll wirkt. „Bei St. Annen 1“ wurde 2001/2002 vom preisgekrönten Büro gmp (von Gerkan, Marg und Partner) mit den angrenzenden Speichern zusammengelegt. Sie kombinierten moderne Büros, Sitzungssäle und Fahrstühle mit historischen Balken und Treppenhäusern. Seit dem Umbau wölbt sich ein markantes Glasdach über den ehemals offenen Lichthof.

Seit mehr als 120 Jahren wird das ständig wachsende Unternehmen HHLA aus dem reich verzierten Verwaltungsgebäude am Fleet geführt.

Von Beginn an hochmodern

Die neu eröffnete Speicherstadt war vom Start weg nichts weniger als das modernste und größte zusammenhängende Hafenlogistik-Zentrum ihrer Zeit. Schon damals war sie multimodal, also für mehrere Verkehrsträger ausgelegt. Wichtig war die gute Anbindung zum angrenzenden Sandtorhafen. Schienen führten durch die Anlage, es gab viele gute Straßen für Fuhrwerke und später Lastkraftwagen, während auf der Wasserseite am Fleet die Schuten (Lastkähne) anlegen konnten. Dort wurden sie mit Kränen und Winden entladen, die hydraulisch funktionierten. Es gab Aufzüge und Rohrpostsysteme, sogar das noch weniger verbreitete elektrische Licht war überall eingebaut worden. Ein eigens errichtetes Kraftwerk versorgte die ganze Anlage mit Strom.

Zollgrenze: Zäune und Schranken trennten die zollfreie Speicherstadt (hier in den 1930er Jahren) von der Stadt Hamburg.

Kaffeebörse und Teehändler

Ältester und treuester Mieter der Speicherstadt ist eindeutig das Teeunternehmen Hälssen & Lyon: Im Jahr 1887, noch vor der offiziellen Einweihung der „Zollanschluss-Bauten“, zogen die gemeinsamen Gründer Alfred Moritz Lyon und Gustav Vincent Hälssen in das neu errichtete Gebäude am Pickhuben 9. Nach einigen Jahren ging das Unternehmen in den Besitz der Hamburger Kaufmannsfamilie Ellerbrock über, die es bis heute in vierter Generation führt. Der Stammsitz des international erfolgreichen Unternehmens blieb unverändert. Es steht für die lebendige Tradition der Speicherstadt, Waren zwischenzulagern und zu veredeln. Auch wenn dort schon lange keine Schuten mehr anlegen und auch der Tee nicht mehr auf den Backsteinböden gemischt wird: Im Jahr 2024 feierte Hälssen & Lyon das 145. Jahr seiner Gründung – natürlich in der Speicherstadt. Neben dem Tee war auch der kostbare Kaffee ein bedeutendes Geschäftsfeld in der Hansestadt Hamburg. Als Zentrum des internationalen Kaffeehandels etablierte sich der Speicherblock O, nachdem bereits 1887 die Kaffeebörse in der Speicherstadt gegründet worden war. Sie blieb über Jahrzehnte die weltweit bedeutendste Warenterminbörse für Rohkaffee. Zur Jahrhundertwende 1900 gelangten schon 38 Prozent der europäischen Kaffeeimporte über den Hamburger Hafen auf den Kontinent. Heute ist die ehemalige Kaffeebörse am Pickhuben 3 zur beliebten Location für Events und Großveranstaltungen geworden.

Hälssen & Lyon zogen schon 1887 in ein Kontor- und Speicherhaus, das immer noch Stammsitz des berühmten Teeunternehmens ist.

300.000

Quadratmeter vermietet die HHLA heute in der Speicherstadt.

Quartiersleute, damals und heute

mehr lesen

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Bei St. Annen 1

20457 Hamburg

Tel. +49 40 3088-0

www.hhla.de

Verantwortlich im Sinne des Presserechts

Carolin Flemming, Leiterin Unternehmenskommunikation

→ E-Mail schreiben

Chefredaktion

Christian Lorenz

Fotonachweis

Adobe Stock, hamburger-fotoarchiv.de, Thomas Hampel, Hälssen & Lyon / Zitzlaff, HHLA, Georg Koppmann, Archiv Egbert Kossak, Nele Martensen, Thies Rätzke, Gustav Werbeck, Wikipedia