Die HHLA hat an der Geschichte von Elbphilharmonie und HafenCity mitgeschrieben. Mehr, als die meisten Hamburger wissen.

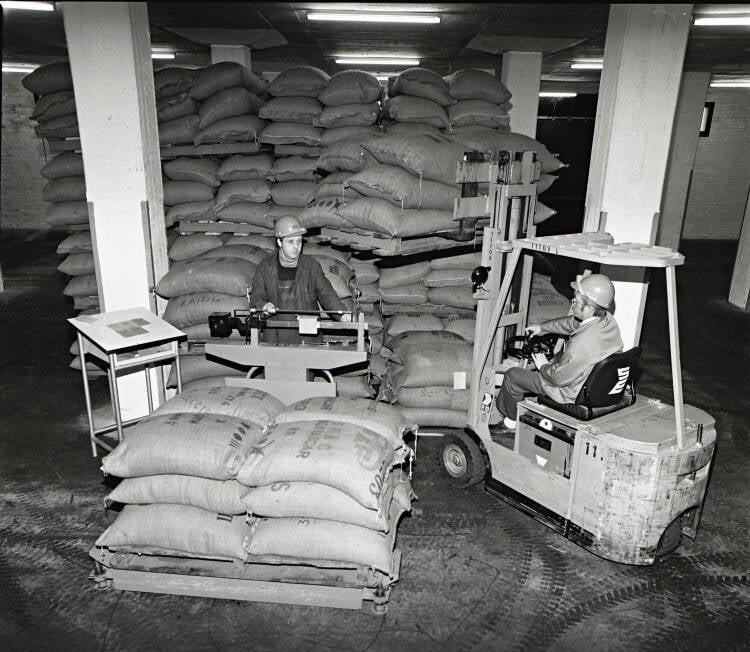

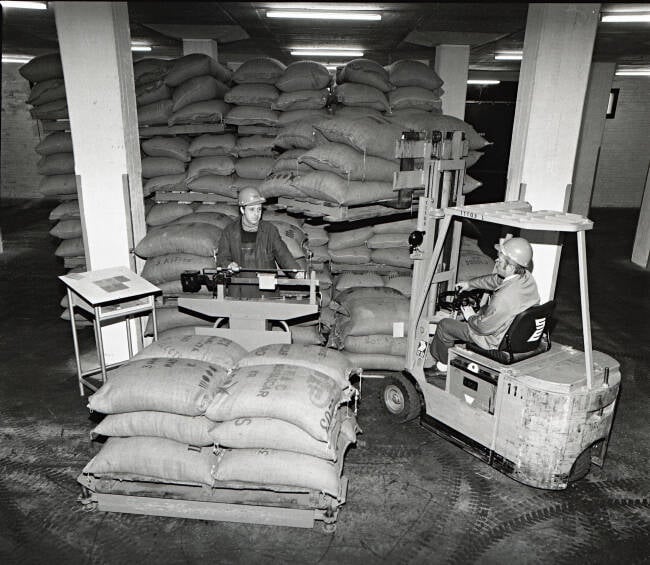

Die Kehrwiederspitze, nördlicher Abschluss der Speicherstadt, hatte immer die Wasserseite Hamburgs geprägt. Lange mit einem Bauwerk, über dem ein sogenannter Zeitball aufragte und die Chronometer der Schiffe taktete. Es wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und 1963 gesprengt. Der in Hamburg den Wiederaufbau prägende Architekt Werner Kallmorgen entwarf den puristischen Kubus eines neuen Kaispeichers A. Die rund 30.000 Quadratmeter hatte er ganz auf die Lagerung von Stückgütern ausgelegt. Allerdings wurden solche Säcke, Kisten und Fässer kaum noch umgeschlagen, seit auf der anderen Elbseite der Container den Hafen eroberte.

Vom Kaispeicher zur Elbphilharmonie war es ein langer Weg. Das Gebäude mit dem Logo der HHLA wurde schon seit den 1970er-Jahren nicht mehr für den Hafenumschlag genutzt. Im neuen Wahrzeichen Hamburgs ist der alte Baukörper noch deutlich erkennbar.

Die Halbportalkräne, die immer noch saniert vor dem Konzerthaus stehen, fertigten kaum noch Schiffe ab, die Lagerflächen waren nicht ausgelastet. Es folgten langer Leerstand und noch längere Diskussionen über den äußerst attraktiven Standort. Erst Ende 2003 stellte sich der Hamburger Senat hinter das Konzept einer „Elbphilharmonie“, die heute spektakulär auf dem ehemaligen HHLA-Speicher thront.

Stadtentwicklung im Hafen

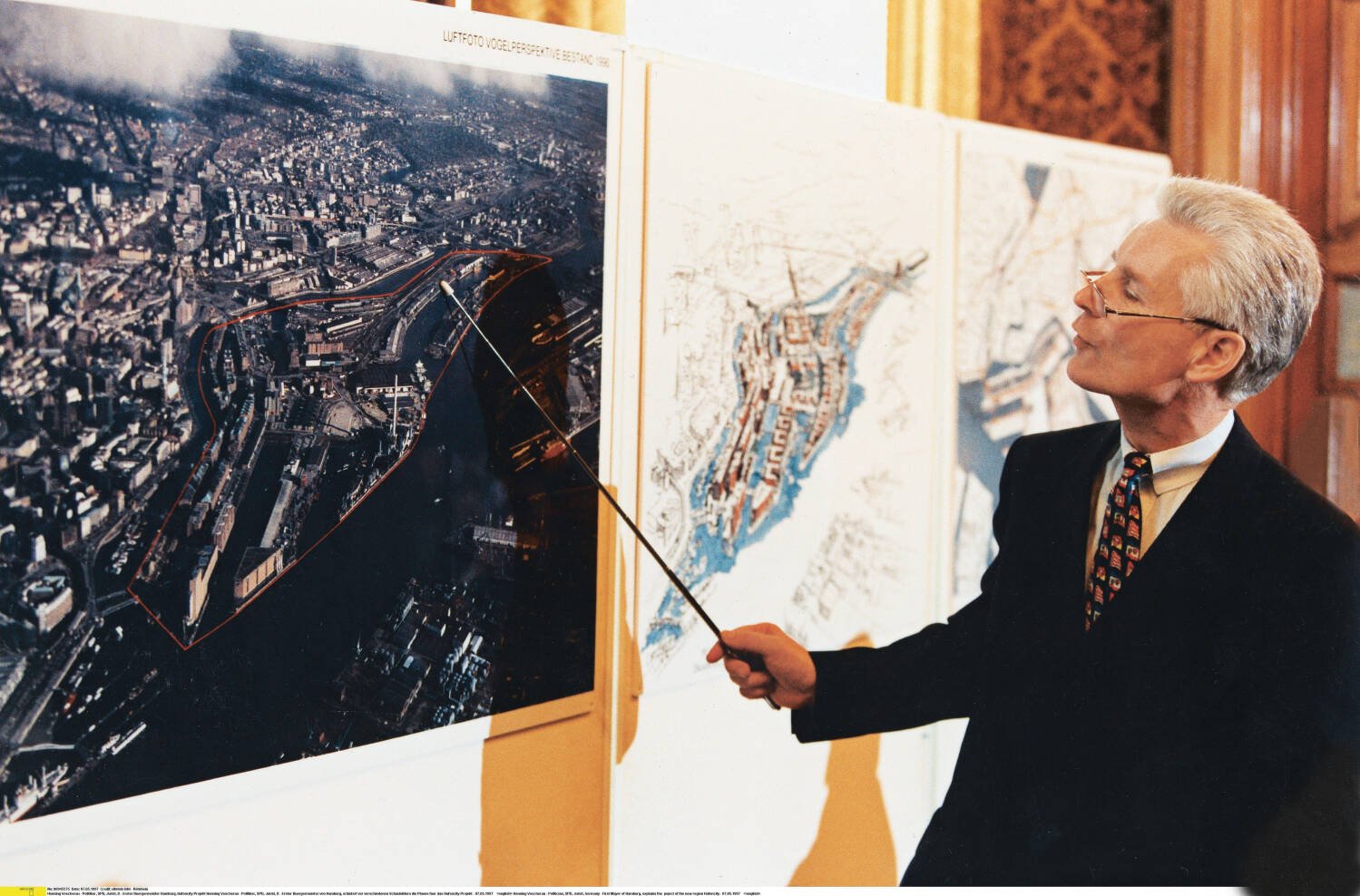

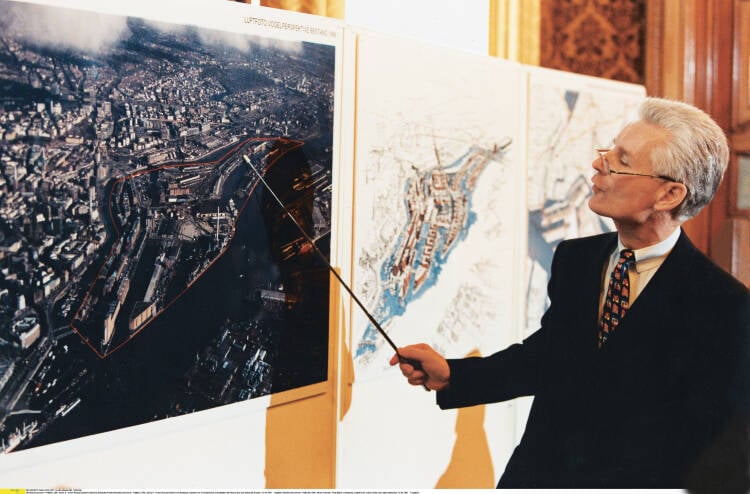

Nach dem Fall der innerdeutschen Mauer wuchs Hamburg mit ungeahnter Geschwindigkeit. Aber wo konnte die Stadt sich noch ausdehnen? Manche Flächen gehörten ihr zwar, waren aber alles andere als frei verfügbar. Zum Beispiel um den Sandtorhafen herum, wo sich der Freihafen bis an die Grenzen der Innenstadt erstreckte. Dort saßen langjährige Pächter und arbeiteten erfolgreiche Logistiker. Diese Flächen für den Bau einer HafenCity zu erwerben, das erledigte die eigens gegründete Gesellschaft für Hafen- und Standortentwicklung (GHS). Diese 100-prozentige HHLA-Tochter kaufte in den folgenden Jahren Nutzungsrechte und Immobilien auf. Sie konnte tatsächlich alle fraglichen Grundstücke unter ihre – und damit städtische – Kontrolle bringen. Erstaunlich ist, dass die „geheime Staatsaktion“ der Öffentlichkeit sechs Jahre lang verborgen blieb. So konnten Spekulationen und Preistreiberei verhindert werden. Erst als der städtebauliche „Masterplan“ fertig war, präsentierte Hamburgs Erster Bürgermeister Henning Voscherau am 7. Mai 1997 das Konzept einer HafenCity.

Heimlich vorbereitet: Als Hamburgs Erster Bürgermeister Henning Voscherau am 7. Mai 1997 die Pläne für eine „Hafen-City“ präsentierte, war die Öffentlichkeit überrascht. Nur einige Verbündete bei der HHLA wussten Bescheid.

Nur eine kleine Gruppe um den damaligen HHLA-Chef Peter Dietrich hatte Bescheid gewusst. Teil des geheimen Deals: Die HHLA bekam endlich die Gelegenheit, einen neuen Containerterminal zu bauen. Sie tauschte die erworbenen Flächen für die Stadtentwicklung gegen ein zusammenhängendes Areal im ehemaligen Fischerdorf Altenwerder. Rund 40 Jahre war die Hafenerweiterung geplant worden, jetzt konnte sie endlich Wirklichkeit werden.

Freihafen inmitten der Stadt: Bis Ende der 1990er-Jahre arbeiteten hier noch viele Logistiker, der Freihafen grenzte unmittelbar an belebte Stadtquartiere. Es ist auch der HHLA zu verdanken, dass heute die Hafen-City attraktive Wohnungen am Wasser bietet.

Staplerballett

mehr lesen

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Bei St. Annen 1

20457 Hamburg

Tel. +49 40 3088-0

www.hhla.de

Verantwortlich im Sinne des Presserechts

Carolin Flemming, Leiterin Unternehmenskommunikation

→ E-Mail schreiben

Fotonachweis

Adobe Stock – Björn Wylezich, HHLA, Thies Rätzke, Ullstein Bild – Rîhrbein, Gustav Werbeck, Friedrich Zitte

Chefredaktion

Christian Lorenz

Die HHLA hat an der Geschichte von Elbphilharmonie und HafenCity mitgeschrieben. Mehr, als die meisten Hamburger wissen.

Die Kehrwiederspitze, nördlicher Abschluss der Speicherstadt, hatte immer die Wasserseite Hamburgs geprägt. Lange mit einem Bauwerk, über dem ein sogenannter Zeitball aufragte und die Chronometer der Schiffe taktete. Es wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und 1963 gesprengt. Der in Hamburg den Wiederaufbau prägende Architekt Werner Kallmorgen entwarf den puristischen Kubus eines neuen Kaispeichers A. Die rund 30.000 Quadratmeter hatte er ganz auf die Lagerung von Stückgütern ausgelegt. Allerdings wurden solche Säcke, Kisten und Fässer kaum noch umgeschlagen, seit auf der anderen Elbseite der Container den Hafen eroberte.

Vom Kaispeicher zur Elbphilharmonie war es ein langer Weg. Das Gebäude mit dem Logo der HHLA wurde schon seit den 1970er-Jahren nicht mehr für den Hafenumschlag genutzt. Im neuen Wahrzeichen Hamburgs ist der alte Baukörper noch deutlich erkennbar.

Die Halbportalkräne, die immer noch saniert vor dem Konzerthaus stehen, fertigten kaum noch Schiffe ab, die Lagerflächen waren nicht ausgelastet. Es folgten langer Leerstand und noch längere Diskussionen über den äußerst attraktiven Standort. Erst Ende 2003 stellte sich der Hamburger Senat hinter das Konzept einer „Elbphilharmonie“, die heute spektakulär auf dem ehemaligen HHLA-Speicher thront.

Stadtentwicklung im Hafen

Nach dem Fall der innerdeutschen Mauer wuchs Hamburg mit ungeahnter Geschwindigkeit. Aber wo konnte die Stadt sich noch ausdehnen? Manche Flächen gehörten ihr zwar, waren aber alles andere als frei verfügbar. Zum Beispiel um den Sandtorhafen herum, wo sich der Freihafen bis an die Grenzen der Innenstadt erstreckte. Dort saßen langjährige Pächter und arbeiteten erfolgreiche Logistiker. Diese Flächen für den Bau einer HafenCity zu erwerben, das erledigte die eigens gegründete Gesellschaft für Hafen- und Standortentwicklung (GHS). Diese 100-prozentige HHLA-Tochter kaufte in den folgenden Jahren Nutzungsrechte und Immobilien auf. Sie konnte tatsächlich alle fraglichen Grundstücke unter ihre – und damit städtische – Kontrolle bringen. Erstaunlich ist, dass die „geheime Staatsaktion“ der Öffentlichkeit sechs Jahre lang verborgen blieb. So konnten Spekulationen und Preistreiberei verhindert werden. Erst als der städtebauliche „Masterplan“ fertig war, präsentierte Hamburgs Erster Bürgermeister Henning Voscherau am 7. Mai 1997 das Konzept einer HafenCity.

Heimlich vorbereitet: Als Hamburgs Erster Bürgermeister Henning Voscherau am 7. Mai 1997 die Pläne für eine „Hafen-City“ präsentierte, war die Öffentlichkeit überrascht. Nur einige Verbündete bei der HHLA wussten Bescheid.

Nur eine kleine Gruppe um den damaligen HHLA-Chef Peter Dietrich hatte Bescheid gewusst. Teil des geheimen Deals: Die HHLA bekam endlich die Gelegenheit, einen neuen Containerterminal zu bauen. Sie tauschte die erworbenen Flächen für die Stadtentwicklung gegen ein zusammenhängendes Areal im ehemaligen Fischerdorf Altenwerder. Rund 40 Jahre war die Hafenerweiterung geplant worden, jetzt konnte sie endlich Wirklichkeit werden.

Freihafen inmitten der Stadt: Bis Ende der 1990er-Jahre arbeiteten hier noch viele Logistiker, der Freihafen grenzte unmittelbar an belebte Stadtquartiere. Es ist auch der HHLA zu verdanken, dass heute die Hafen-City attraktive Wohnungen am Wasser bietet.

Staplerballett

mehr lesen

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Bei St. Annen 1

20457 Hamburg

Tel. +49 40 3088-0

www.hhla.de

Verantwortlich im Sinne des Presserechts

Carolin Flemming, Leiterin Unternehmenskommunikation

→ E-Mail schreiben

Chefredaktion

Christian Lorenz

Fotonachweis

Adobe Stock – Björn Wylezich, HHLA, Thies Rätzke, Ullstein Bild – Rîhrbein, Gustav Werbeck, Friedrich Zitte